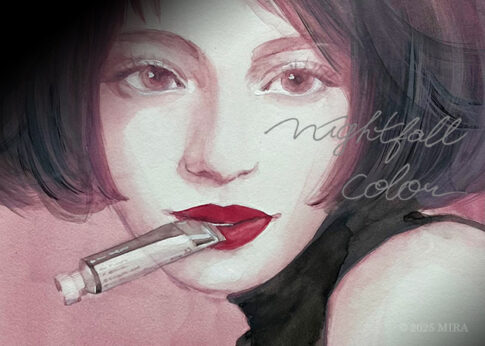

絵を購入していざ飾ろうとなったとき、どのくらいの高さに飾るか迷ってしまいませんか。

絵を飾る高さは決まったけれど、大体このあたりかな…とフックを取り付けて飾ってみたら、思っていた位置より結構ズレていた、なんて残念なことにならないように、絵を飾りたい高さに合わせる失敗しないフックの取り付け方についても説明していきます。

絵は飾る高さをきちんと合わせるだけで、ワンランク上のお洒落な空間になりますよ。

絵を飾る高さ

絵を飾る高さは、大人が立って見たときの目線の位置、または目線の位置より少し上になる高さがオススメです。

人は上の方にあるものほど価値が高いように感じる傾向があります。

絵を飾るのにこうでなくてはいけないというルールはないので、サイドボードの上に飾っても良いし、昔の和室の欄間があったような高い位置に飾っても良いし、床に置いて飾っても構いませんが、絵画の中心を目線の高さに合わせて飾ると自然な感じがして見やすくなります。

絵を飾りたい高さに合わせる フックの取り付け方

額装した絵を目線の高さに飾るには釘やフック、ピクチャーレール(ワイヤー)を使うことが多いですが、自在に高さを調節できるワイヤーと違って、釘やフックを使う方法では壁に穴を開けるため、実際に額縁を掛けたときに思っていた位置からズレていた場合、やり直しがしにくいものです。

絵を飾りたい高さにちゃんと合うようフックを取り付ける方法について、画像を使って詳しく説明していきます。

絵を飾る高さの確認は、出来れば二人ですると作業がしやすくなります

- フック

- メジャーか定規

- マスキングテープなどはがしやすいテープ

- カナヅチ

フック1個で絵を飾る方法

絵を持って実際に飾りたい位置に合わせます。

二人組になってひとりが絵を持ち、もうひとりは少し離れたところから絵を見て、良い位置を指示するとスムーズです。

絵が傾かないよう、床や天井と並行になるように合わせましょう。

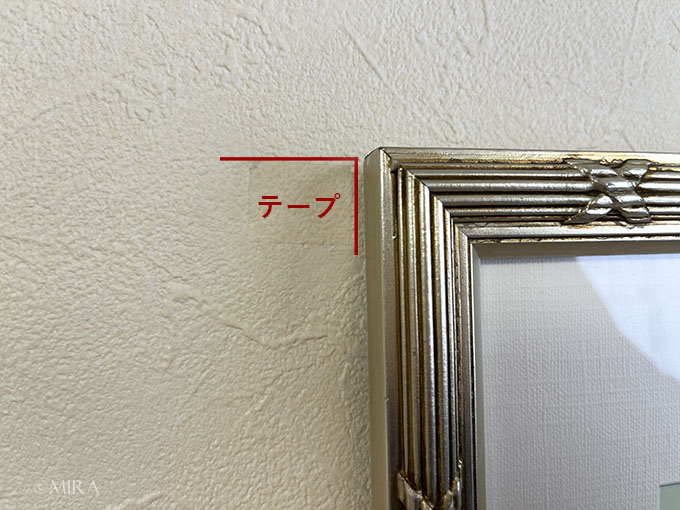

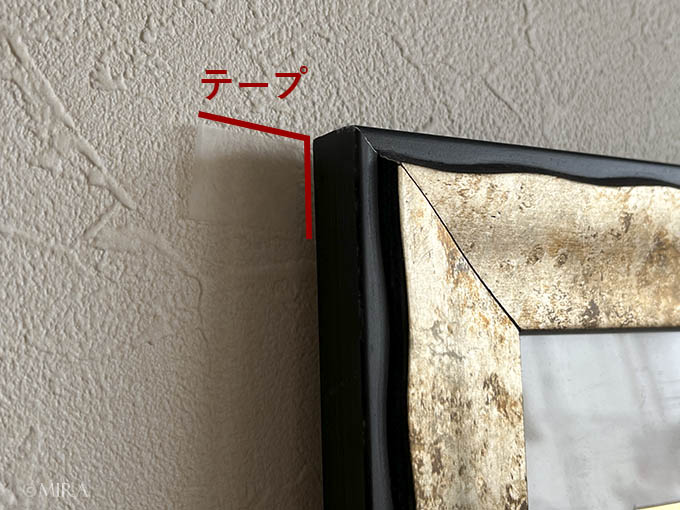

絵を飾る位置が決まったら、額縁の上側の両端に沿うよう、壁にマスキングテープなどのキレイにはがせるテープを目印として貼ります。

左右の高さがほぼ一緒か確認しましょう。

大きくズレていた場合はやり直します。

左右のテープから見て真ん中になる位置にもテープで目印を付けます。

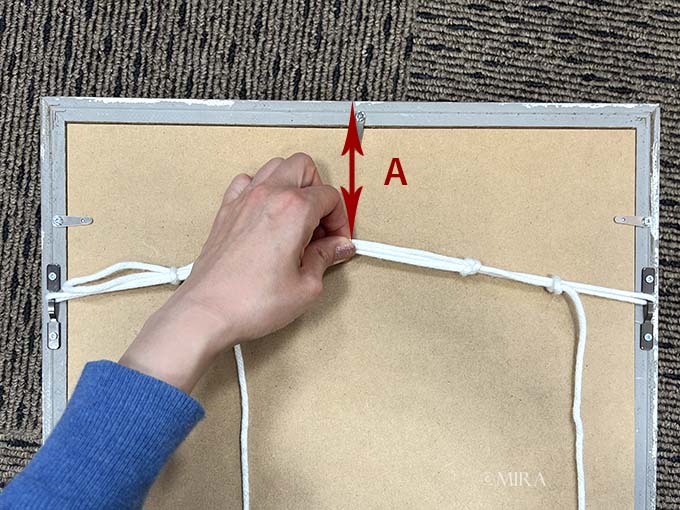

飾る絵を床やテーブルの上に裏向きに置き、左右のちょうど真ん中の位置で、紐を額縁の上側に向かって引っ張れるだけ引っ張ります。

このときに紐が額縁の上端の高さを超えてしまうと絵を飾ったときに紐やフックが見えてしまいます。

紐やフックを見せたくない場合は、紐が額縁の上端より余裕をもって下側にくるように結び直してください。

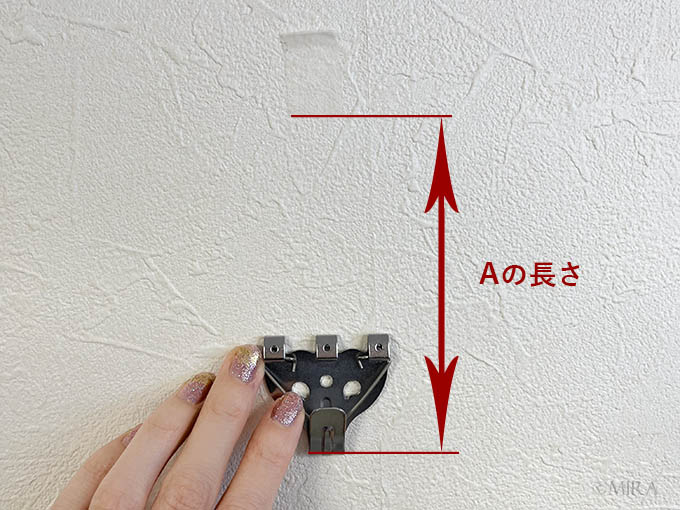

紐の一番高い位置と額縁の上端との間の長さを測ります。(A)

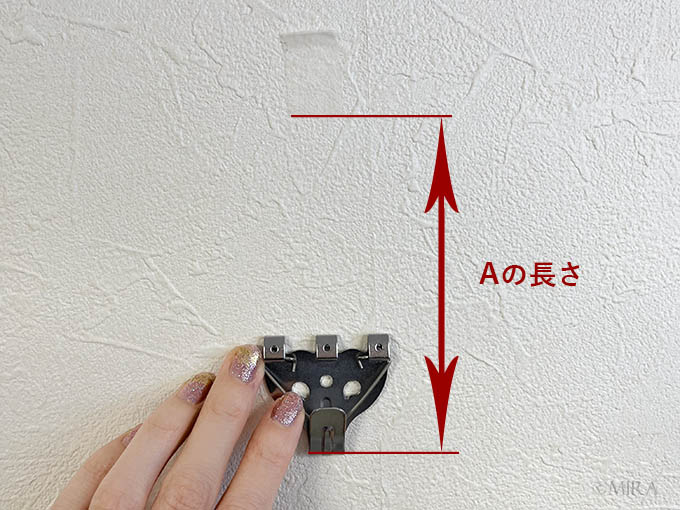

壁に貼った真ん中のテープから(A)の長さだけ下がった位置が、フックの紐のかかる部分(下端)の位置になります。

フックに付属の釘をカナヅチで打っていきます。

途中でズレたりすることがあるので、フックの下端の部分にも目印のテープを貼ってから取り付け作業をすると安心です。

フックに紐を掛けて完成。

飾りたい高さに絵が飾れました。

フック2個で絵を飾る方法

基本は1個の時と同じです。

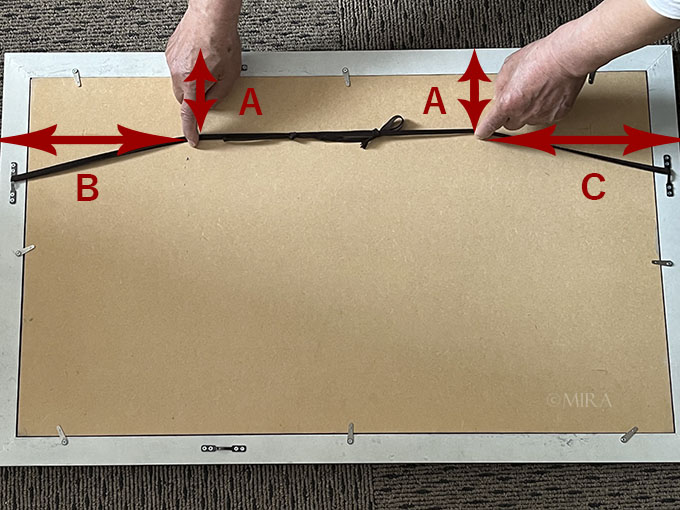

絵を裏返し、フックを掛けたい位置で紐を引っ張り、額縁の左右の端からの長さ(B)(C)と紐の上端から額縁の上端までの長さ(A)を測ります。

(B)と(C)は同じ長さにしておくと良いです。

絵を飾りたい高さに合わせます。

大きい絵を壁に沿わせて持つのは手に力が入りづらく持ちにくいため、もうひとりが手際よく位置を指示して早くすませてあげてください。

上端の左右と左右の端から(B)(C)の長さの位置に目印のテープを貼ります。

(B)(C)のテープの位置から(A)の長さだけ下がったところにフックの下端を合わせ、取り付けます。

額縁の紐をかけて完成。

まとめ

絵を飾る高さを決める作業は、出来るだけ二人ですることをオススメします。

一人でするときは壁の前に立ってみて、ご自分の目の高さにテープを貼って、そこを絵の真ん中と合わせて位置を決めても良いと思います。

絵を飾ってしまえば隠れる位置ですが、やり直して壁には穴を増やしたくないですよね。

ひと手間かけるだけで飾りたい高さに絵は飾れますので、後悔したくない方は長さを測ってフックを取り付けてくださいね♪

低い位置に絵を飾ってしまうと、ちょっともったいない感じがします