デッサンには描き始めるまでのひと手間や描いているときに意識するだけで、効率良くラクに描ける方法があります。

初心者の人はもちろん、デッサンは多少出来るという人も、より上手なデッサンが描けるようになる10のコツについてお話しします。

デッサンの基本的な考え方やモチーフについては別記事にまとめてありますので、特に初心者の方はそちらもチェックしてみてください。

デッサンのコツを身につけると、好きな絵を描くときだけでなく毎日の生活にまで応用でき、良い形に変化しますよ。

もくじ

デッサンのコツ ①モチーフらしさ

デッサンする前にモチーフの特徴をよく観察してそのモチーフらしさをつかんでおき、特徴がよくわかる角度から描くことが、描いていてもラクで見た人に伝わりやすいデッサンを描くコツです

デッサン教室に通っていた頃、ナスが上手く描けないという子がいたのでどうしてかなと彼女の絵を見てみると、ナスがおしり側から描かれていて黒っぽい楕円形のカタマリのようになっていました。

ナスはヘタがなければナスらしく見えません。

ナスらしく見えない角度からデッサンしたので、どんなに描いてもナスに見えなかったのでした。

モチーフがそれらしく見えることに加え、モチーフを正面から描くのでなく少し角度を付けることで、より特徴が際立ったりカッコよく見えたりします。

女性は自分のカメラ映りの良い顔は右側とか、横顔が良いとか、ひそかに研究している人は多いと思います。

それと同じように、モチーフが美人に見える角度はどこかなと探してあげてください。

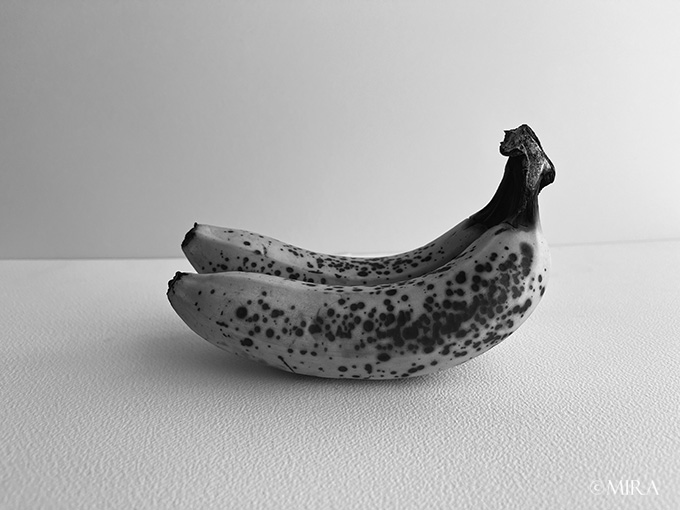

実際にモチーフらしさをバナナの画像で見ていきましょう。(バナナがちょっと黒すぎるのは気にしないでね)

バナナらしさって黄色い色、カーブした長細い形、つながっている根本の部分、黒い点々…といった感じでしょうか。

バナナらしさのない角度から見ると、

何なのかわかりませんね。(ブツブツがキモチ悪くてすみません)

さっきのナスの絵はちょうどこんな感じでした。

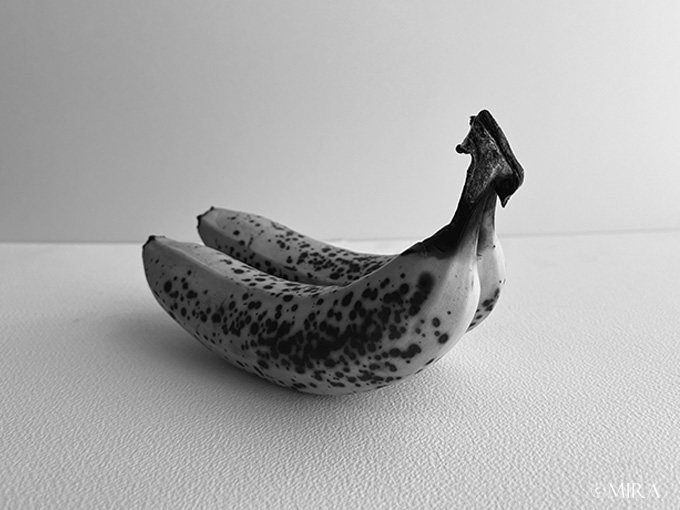

こちらはバナナらしいバナナですが、真横から見ているのでチョット退屈に見えます。

別の角度から見てみましょう。

バナナの特徴のひとつ、根元の部分の感じはよくわかりますが、本体の長細い感じはわかりにくいので、ちょっとソンな角度です。

こちらはバナナの特徴が良く出ていて奥行きも感じられる角度です。

こちらは根元の感じは若干わかりにくいですが、やはりバナナらしい形と奥行きのある良い角度です。

同じモチーフでも置き方ひとつでトクしたりソンをしたりするので、いろんな角度からモチーフを見て、トクする角度を選ぶのがラクして良いデッサンを描くコツです。

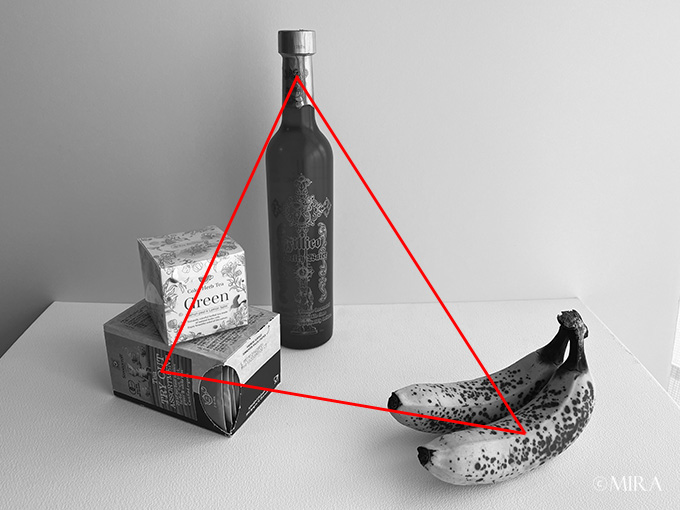

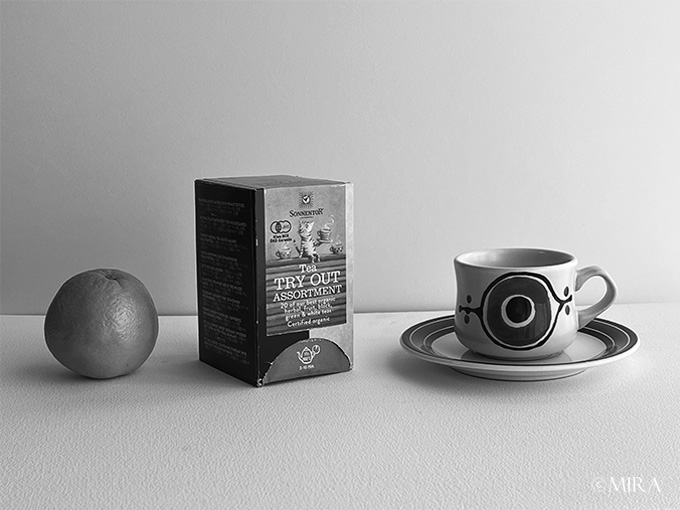

他のモチーフと組み合わせるとこんな感じ。

この写真ではちょっと点々がありすぎますが、点々のない綺麗なバナナより、少し点々が出ているほうがバナナらしい雰囲気が出るので、私ならモチーフが綺麗なバナナでも、こっそり少しだけ点々を描き加えて仕上げると思います。

「らしさ」というのはそれくらい絵にしたときに生きてくるもの。

モチーフの特徴を意識しながら描くことで、デッサンの質も上がります。

デッサンのコツ ②構図

どんな絵を描くときにもそうですが、デッサンの場合も構図が良くないと一生懸命描いても出来上がりが芳しくありません。

構図のコツ ①三角形を作る

構図の基本は三角形です。

モチーフがザクっと見て三角形を作るように配置するのが、デッサンの構図のコツです。

この時に正三角形や二等辺三角形のようなきれいな形の三角形でなく、いびつな三角形をつくるようにすると、モチーフの高さや奥行きに変化が出て、動きのある構図を作ることが出来ます。

構図のコツ ②奥行きに変化をつける

デッサンでは平面の紙の中に空間、奥行きを表現していきますが、モチーフの置き方次第で奥行きがあるように見えやすくなります。

上の画像では横一直線にモチーフが並んでいる配置のため、奥行きの表現に適していません。

前から見たときにモチーフまでの距離に変化が付くように配置するのがコツです。

奥行きに変化を付けて少し良くなりましたが、まだ画面にまとまり感がありません。

構図のコツ ③モチーフを重ねる

先ほどの画像にまとまり感がないのは、それぞれのモチーフが独立してバラバラに配置されているからです。

モチーフ同士の一部を重ねてつなげることが、デッサンにまとまり感を作るコツです。

モチーフ同士が重なり合うことで、手前にあるモチーフと後ろにあるモチーフの位置関係が一目でわかりやすくなり、ラクに奥行きを感じる表現が出来ます。

このとき、すべてのモチーフを重ねる必要はありません。

わざと離して配置するものも作ることで、構図にリズムが生まれます。

配置にまとまり感が出てきましたが、モチーフそれぞれの角度がソンだとパッとしませんね。

オレンジはヘタが見えないと、何かわからなくなりました。

特徴をおさえたトクな角度でモチーフごとに奥行きを変え、一部を重ね、三角形を意識して配置し直します。

良くなりました。

自分ひとりでモチーフを独占できる場合はこれで良いのですが、教室など複数の人数で同じモチーフをデッサンする場合、モタモタしていると構図の良く見える位置はすぐ他の人に取られてしまいます。

少々図々しいくらいの根性を出して良い場所をとるとか、みんなより早めに教室に行って先に場所をとっておくのも、良いデッサンを描く為のコツだと言えます。

絵の奥行きに関してはこちらの記事も人気でオススメです。

デッサンのコツ ③決まった時間帯に描く

デッサンの重要な要素、光と影は時間帯によって方向が変わってしまうという問題があります。

外が明るいうちは窓からの光、暗くなってからは部屋の照明の影響を強く受けます。

はりきって長時間デッサンに取り組むと、時間の経過に従って実際のモチーフと絵の中の影の部分がズレてきて上手く描き進められなくなったり、せっかく描いても辻褄の合わなくなった部分を後日修正することになりやすいです。

デッサンは出来るだけ一定の時間帯に描くようにするのが、無駄な修正を防ぐコツです。

デッサンのコツ ④カタマリとして描く

デッサンするとき、シンプルな形だと描けても複雑な形になると困るという人は、複雑な形を複雑にとらえています。

例えばこんな複雑な形をした松ぼっくりも、描き始めから完成まで一貫してまるいカタマリとしてとらえておくと、細かく描き進めても立体感を失わず、コロンとした松ぼっくりらしさが表現できます。

具体的には

まるいカタマリとしてとらえた上で、ザックリと松ぼっくりの形のアタリをとります。

光と影の方向を確認します。

よく観察すると光はほぼ真上から差していますので、カタマリの真下の部分に濃い影が出来ています。

目を細めて見ると一番暗いところがどのあたりかわかると思います。

左側の松ぼっくりは下側だけでなく左右を残した中ほどは縦長に暗くなっています。

細かな描き込みをせず卵の形のようなイメージで、まずこの暗いところを描きます。

アタリを基準に少しずつ松ぼっくりの形を描き起こしながら、一番暗いところと明るいところの中間の明るさも描き進めていきます。

この段階でこまかな所を集中して描き込んでしまうと、全体を見たときの松ぼっくりのまるい立体感を損ないやすいので、あくまでも全体がまるい形なのを忘れずにまんべんなく描いていきます。

明るい部分を練り消しでトントンするなどして白くしていきます。

白と言っても全部を同じくらい真っ白にせず、まるい形に添って薄い影も出来ていることを頭に置いて、濃さを調節して消します。

全体を見ながら形も細かく描き進め、濃いところ、中間、明るいところを描くのを繰り返します。

特に濃いところとハイライトを描き込んで(消して)メリハリを付けて完成。

花や菜っ葉系の野菜など、葉っぱが複雑に生えているものも、花びらや葉を一枚一枚描き始めるのでなく、大きなカタマリとして見て描き進めるのが、まとまり感と立体感のあるデッサンにするコツです。

デッサンではカボチャを描くこともよくあると思いますが、カボチャの場合も凸凹の溝を意識して描くのではなく、まるくまるく描いていくのがコツです。

凸凹しているモチーフは、実際は自分が思っているほどまで凸凹していないものです。

デッサンのコツ ⑤中身を意識して描く

松ぼっくりやカボチャのデッサンはまるく描きましょうとお話ししましたが、逆にまるいミカンは中身の房を意識して描くのがコツです。

ミカンの皮の内側にはミカンの実が房状に入っています。

ミカンをよく観察するとツルンとした一定の形でなく、わずかな凸凹があります。

凸凹は中の房の形にそってついているものなので、見えていないけれど房を意識して描くと説得力のあるデッサンが出来ます。

ミカンの他にもエンドウなども同じ考え方です。

人物を描くときにもこの考えは重要になりますが、人物デッサンについては別の記事に詳しくまとめる予定です。

デッサンのコツ ⑥面で描く

物は線ではなく面で出来ています。

デッサンを描くときも、輪郭線が残っていたり鉛筆の線が縦横にガシガシ見えているのはあまり良くありません。

目立つ線が残らないように手でぼかしたり、練り消しで強い線を弱めたり、鉛筆を寝かせて描いたり、筆圧を加減して鉛筆の線が目立たないよう、モチーフを多面体ととらえて描いていきましょう。

デッサンのコツ ⑦モチーフを触る

デッサンではモチーフを見ているだけでは形や質感をリアルにとらえきれないこともあります。

毎日使っているコップだって改めてデッサンすると、どんな感触だったっけと思うものです。

人物モデルさんの場合は出来ませんが、他のモチーフの場合は出来るだけ実物を触ってみるのも良いデッサンを描くコツです。

見ただけと触ったときの情報量はケタ違いです。

モチーフの形や質感、デッサンを描いている場所からは把握しにくい本当の奥行きなど、モチーフのそばまで近づいて触ってみたり他の角度から観察すると、モチーフのことがよくわかるようになります。

私はデッサン教室で牛の頭の骨を描いたとき、何度も何度も触りに行って描きました。

骨なんて普段の生活で直に見たり触れる機会はないので、実際に触ってみないと質感を把握出来なかったからです。

結果的に私がその教室で描いたデッサンの中で、その絵が一番良い出来になり、教室の壁にも良いデッサンの見本として飾ってもらえました。

モチーフに触るときにはモチーフを動かしてしまわないように気を付けましょう。

他の人と一緒に同じモチーフを描いている場合は、他の人が描いているときに触るのは失礼ですし邪魔になりますので、休憩時間やデッサンを始める前などに触るようにしましょう。

デッサンのコツ ⑧おしりに根を生やさない

デッサンを始めると、のめりこんで一部分ばかりを描き込んでしまうことがあります。

おしりに根が生えたのかと思うくらい座りっぱなし、過集中で描き込んでいると全体が見えなくなります。

集中して描いた部分は確かに上手く描けていても、全体を見たときに形が狂っていたり、全体の陰影から浮いてしまうなど、バランスが取れていないことがよくあります。

少し描いたら立ち上がって後ろへ下がり、絵の全体像とモチーフを客観的に見比べることを繰り返し行って、形や明暗のズレをこまめに確認、修正して描き進めましょう。

デッサンのコツ ⑨見えない部分を想像する

モチーフの向こう側、見えていない部分にもモチーフが続いていて、それはどんな形なのかを想像しながら描くことで、デッサンにリアリティが出てきます。

デッサンするときに見えないところまで想像して描いたかどうかは、わりとすぐに見分けがつきます。

見えているところだけを一生懸命描いたデッサンはレリーフの様に画面の手前にしか物がないように見えます。

見えないところも想像力を働かせたり、実際にモチーフに近寄って確認するなどして描いたものは、絵に描いたモチーフがちゃんと向こう側に回り込んでいるように立体的に見えるのです。

見えていないところを意識して描くと、モチーフの端っこ、キワの部分の描き込みが正確になり、密度が増してリアリティが出ます。

そこそこデッサンが出来る人でも、この意識が抜けている人は意外と多いです。

細かなことですが、コレが出来るとデッサンのクオリティが必ず上がる、ワンランク上のコツです。

デッサンのコツ ⑩全体を見る

これまでの項目でも何度も出てきたキーワードですが、絵を部分的に見ないで常に全体像を把握しておくことが、デッサンに限らず絵が上達するコツです。

私は初めのうちはこれがなかなか出来なくて、慣れるまではしんどかったのですが、慣れてしまうと失敗が減り無駄な描き直しも減って、良いことしかありません。

デッサンのコツは生き方のコツ

実はこれまで説明してきたデッサンのコツが身につくと、絵と関係のない実生活での生き方が変わります。

常に全体を見るというクセは、相手の人柄を見るときや起きている出来事についても、自然と広い視野で見ることが出来るようになります。

子供の頃、同じクラスによく遅刻してくる子がいました。

遅刻だけでなく忘れ物も多く成績も良くなくて、なんとなくだらしがないなと感じていました。

それからずいぶん経った頃、デッサンをしたり絵を一生懸命描くようになったある日、なぜだかフトその子のことが思い出されました。

担任の先生とその子が話している横を通りかかったとき、先生が「妹を送ってきたの」と優しく言った言葉を思い出した瞬間に、私はやっと気が付いたのです。

その子の家は母子家庭でした。

お母さんの代わりに幼い妹を幼稚園まで送り届けてから、自分は遅刻して学校に来ていたのです。

忘れ物が多かったり、宿題をしていなかったりしたのは、学校から帰ると妹の世話をしたり、お家の手伝いをしていて時間がなかったり、疲れて出来なかったのだろうと思います。

いつも穏やかな顔をしていたその子は、お母さんや妹想いの優しい子だったのでしょう。

人や出来事というのは、見えるところや細かな一部分を見ただけでは本当のことはわからないものです。

デッサンをすることで、物にはいろんな面があることや、見えない部分を想像するという力が自然につくのです。

デッサンには描いた人の生きざまも現れます。

デッサン教室の先生から言われたのは「明るい人は光を描くのが上手で、暗い人は影を描くのが上手。」

光が上手な人は光ばかり見ていて、影が上手な人は影ばかり見ているということでした。

私は今も実は暗い人は結構好きなのですが、当時は影ばかり描いていた自分が恥ずかしく感じられ、影ばかり描かずになんとか光も上手に描けるようになりたいと、強烈に思いました。

影の濃さにグラデーションがあるように、光にもグラデーションがあります。

光と影はセットであり、やわらかな光にはやわらかな影、眩しい光には濃い影が出来ます。

そのようにして光も影も少しずつ豊かに表現できるようになるにつれ、人生の影ばかりでなく光に気が付くようにもなりました。

デッサンというのはモチーフをよく観察するところから始まり、モチーフのもつ特徴や良さを見つけ出して描いていくものです。

これは人が生きていく上でとても役に立つ視点です。

デッサンが上達するコツは、生き方も上手にしてくれるコツだと私は思っています。