絵を独学で学んで上達する方法はあるのかと気になっている人へ。

絵が上達するのに高額な美大や画塾などに通う必要があるのか、気になりますよね。

SNSを見ていると、独学という方でとても素敵な絵を描いている方は沢山いらっしゃいます。

それを見る限り結論はすでに出ていて、絵は独学でも上達する方法があるということです。

一方独学で上達するのが難しい人もいます。

その違いはなにか。

その特徴や絵の上達に必要なことについてお話しします。

絵が独学で上達する人・しない人

絵を描くのが独学で上達する人とそうでない人は、こんな風に違います。

絵が独学で上達する人

独学で絵を描くのが上達する人というのは、自分でお手本(描きたいもの)を探すのが上手で、見つけたら自分でも早速描いてみるという人達です。

これをとても得意としている人たちはプロのイラストレーターさんやデザイナーさん達に多く、彼らはそういったお仕事に就くまでには学校などで勉強されていた方がほとんどだとは思いますが、とにかく見たものから学びとるのが上手というか、もう当たり前のこととして出来る方が多いように感じます。

見ただけでアイデアや技法を習得して自分のものに変えてしまう、これを「ぬすむ」とも言いますが、普段から貪欲にアンテナを張り、お手本になるものやアイデアのきっかけを探し続け、絵の模写も積極的にされています。

絵が独学で上達しない人

画廊で働いていたとき、額縁のオーダーに来てくださった方の話をしましょう。

その方は絵画教室などには通わずに趣味で風景画を描いておられました。

作品はいつも20号くらいのそこそこ大きな作品ばかりで、額縁のデザインを選ぶ間に色々お伺いすると、「奥行きが上手く出せない」「絵の具が乾くのが早くて描きにくい」「思うような色が出ない」など、絵を描くにあたっていくつもの悩みをお持ちでした。

「絵画教室には行かれないのですか」とお尋ねすると「教えてもらうんじゃなくて、自分で見つけたいんだ」と仰います。

それはなんとなく私にもわかるような気がしました。

絵は理屈で描くとしんどいし、楽しくないからです。

絵は頭で描くのでなく、感性で、心で描くから楽しいし、大げさだけど魂で描きたいという思いもわかります。

描くということの自由さを邪魔されたくない気持ち、なのかもしれません。

それでもお悩みの様だったので、「遠近法」や「二点透視・三点透視図法」や使い勝手のいい別の絵の具、色のトーンについてなどを簡単にお話しするととても喜ばれて「また描いた」と何度も額縁を作りに来てくださいました。

「ここはこうするともっとラクに綺麗に描けますよ」と毎回お話しするのを楽しみにしてくださり、わたしにとっても楽しい時間を過ごせた良い思い出ですが、一方で「一生懸命描いておられても効率が悪いな」と感じることもありました。

「自分で発見したい」という思いがある方なので、絵画教室はもちろん、絵画の参考書なども見ることなくひとりで絵を描いておられたので、それは「独学」というよりは「自己流」だったのだと思います。

自己流の絵は上達に時間がかかると思います。

絵というのは面白いもので、独学であっても効率よく取り組んでいればずっと上達し続けられるものです。

体力的なピークのあるスポーツや、新しい方法がどんどん出てきて数年前の方法では取り残されてしまうWEBの技術とも違い、一度腕に入れた技術はそうそう価値を失うことはないし、おじいちゃんおばあちゃんになってもまだまだ上達していけます。

一生懸命描き続けていると必ず「発見」があります。

どんなに上手な方でもまだまだ「発見」は続くのです。

独学であっても、たとえばデッサンや遠近法や絵の具の技法などの絵の基本は勉強し、知識や技術を腕に入れておいた上で、もう少し上のレベルの自分なりの「発見」をした方がより楽しいし、その方が自分の思い描く絵を描けるまでに上達するのは早いと思います。

絵の上達に欠かせないもの

絵を独学で描くか、習って描くかによらず、絵の上達に必ず必要になるもの、それは答え合わせです。

この「答え」は数学のように正解が一つしかないということがありません。

たくさんの正解があります。

教室などで先生のお手本通りに描くことばかりが必ずしも正解とは思いませんが、先生(と思える人)の絵と自分の描いた絵をよく見比べることがとても大切です。

実際に先生の絵と自分の絵の現物を横に並べると違いは歴然。

どこをどうしていけば自分の絵が良くなるかがわかります。

たとえば美術館に行ったときも「この絵が好き」と楽しむだけでなく「この部分はどうやって描かれているか」という視点で見る癖もつけます。

プロの画家のサイン会など展覧会を見に行き、原画を見るのも勉強になります。

自分では上手く描けたと思っていても、先生たちの絵の仕上げ方は圧倒的にあか抜けて美しいものです。

資料の写真やお手本にしたイラストをトレースしてみるというのも気づきが多く勉強になります。

絵が独学で上達する人というのは、この答え合わせを意識的無意識的に繰り返し行って自分の描き方に応用しています。

ただ、見ただけではどう描いているのかわからないこともあるので、直接先生が描くところを見ることが出来るというのが一番勉強にはなると思います。

絵が独学で上達するために大切なこと

独学に限らず絵を学ぶとき、私がとても大切にしていることがあります。

それは絵を好き嫌いで切り捨てないこと。

絵や世界観の好みというのは、自分の個性や作風を方向付けるために大切な要素ですが、巨匠の絵、人気のあるアーティスト、プロの画家の絵などを見るときに好き嫌いだけでもう見ないのではなく、「私の好みとは違うけれど、どうしてこの人の絵は人気があるのだろう?」「この絵のどういったところが素晴らしいのだろう?」という視点で素直に絵を見てみるのです。

そうすると、自分の持っていない種類の良さを発見したり、人々の心理に気が付けたり、絵の技術以外の要素の大切さがあることを知ったり…。

好みでない絵も「なぜ」という気持ちで素直に見たとき、学べることは沢山あり、そこに絵の上達のヒントが見つかることだってあります。

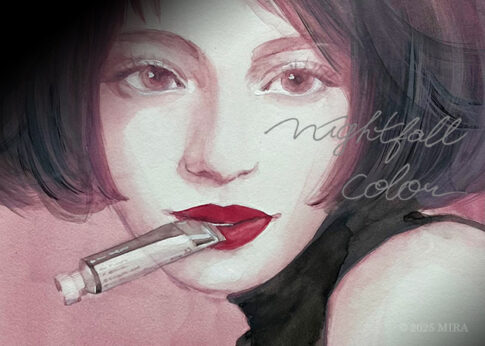

私自身はアニメのような絵は描けませんが、SNSでバズっている画像などは注意して見ています。

人気のある絵は色遣いが美しかったり光と影の表現が巧みだったり、トレンドの顔立ちもなんとなくわかります。

それを必ずしも全て自分の絵に持ち込む必要はありませんが、絵を独学でも上達させる為に、えり好みせず見ておきたいと思っています。

まとめ

絵は独学でも上達しますが自己流では上達にとても時間がかかります。

絵を習う場合も独学で描く場合も、沢山の答え合わせをして上手な人から吸収することで上達の速度は加速します。